温暖化抑止の切り札。

期待が高まるグリーン水素とは?2025.08.29

地球温暖化抑止の切り札として注目される「水素社会」。その実現に向けた動きが、いよいよ本格化しています。日本政府は、2030年までに水素供給量を現在の約4倍の年間300万トンへ拡大する目標を設定。2050年には最終エネルギー消費量の約20%を水素が占めるようになると言われています。こうした水素社会の実現に向けて大きな役割を担うのがグリーン水素です。製造時も、利用時もCO2をほとんど排出しない、究極の脱炭素燃料であるグリーン水素についてわかりやすく紹介しましょう。

再エネだけではカーボンニュートラルの達成が困難

これまで、CO2の排出量削減は再生可能エネルギー発電がけん引してきました。化石燃料を太陽光や風力発電による電力に切り替えることが、カーボンニュートラルに向けた最初のステップだったと言えます。

しかし、日本には太陽光発電に適した平地が少なく、すでに導入も進んでいることから、今後の拡大余地はあまり残されていません。期待の洋上風力発電もコスト面などの課題で、最近は足踏みが続いています。

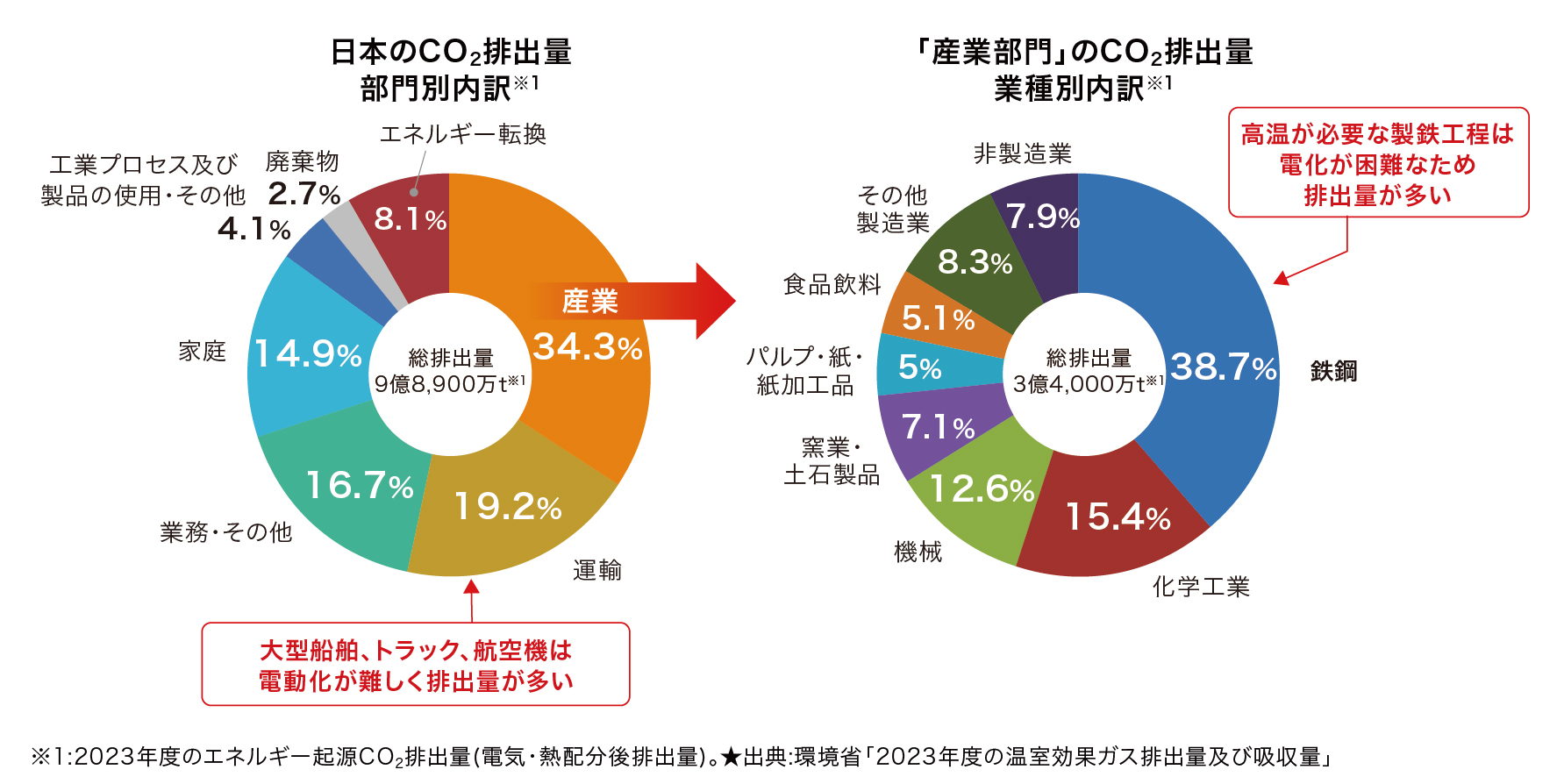

また、産業分野では、化石燃料を電力に置き換えられないケースもあることから、再生可能エネルギーだけではカーボンニュートラルを実現できないことが明らかになってきました。

例えば、製鉄やセメント製造のように1,000℃を超える高温が必要な産業では、炉の燃料を電力に置き換えるのは困難です。また、船舶・航空機・長距離トラックなどの大型輸送手段は、バッテリーを使った電動化が難しいと言われています。そのため、多くのCO2を排出する分野でありながら(下図参照)、十分な対策が講じられてきませんでした。

グリーン水素が拓く、本格的な水素社会

そこで注目されたのがグリーン水素です。もともと水素は、化石燃料と違って、利用時(燃焼時)にCO₂が発生しないという優れた特長があります。しかも、大きな熱エネルギーを生み出せるので、前述の製鉄炉やセメント製造の現場で、石炭の代わりに使うことができます。

また、水素を使った燃料電池を活用することで、課題だった長距離トラックの電動化も可能です。従来のEV方式では、航続距離を伸ばすために数トンもの大容量バッテリーが必要でしたが、燃料電池なら数百kg程度で、ディーゼルエンジン車並みの長距離走行ができます。

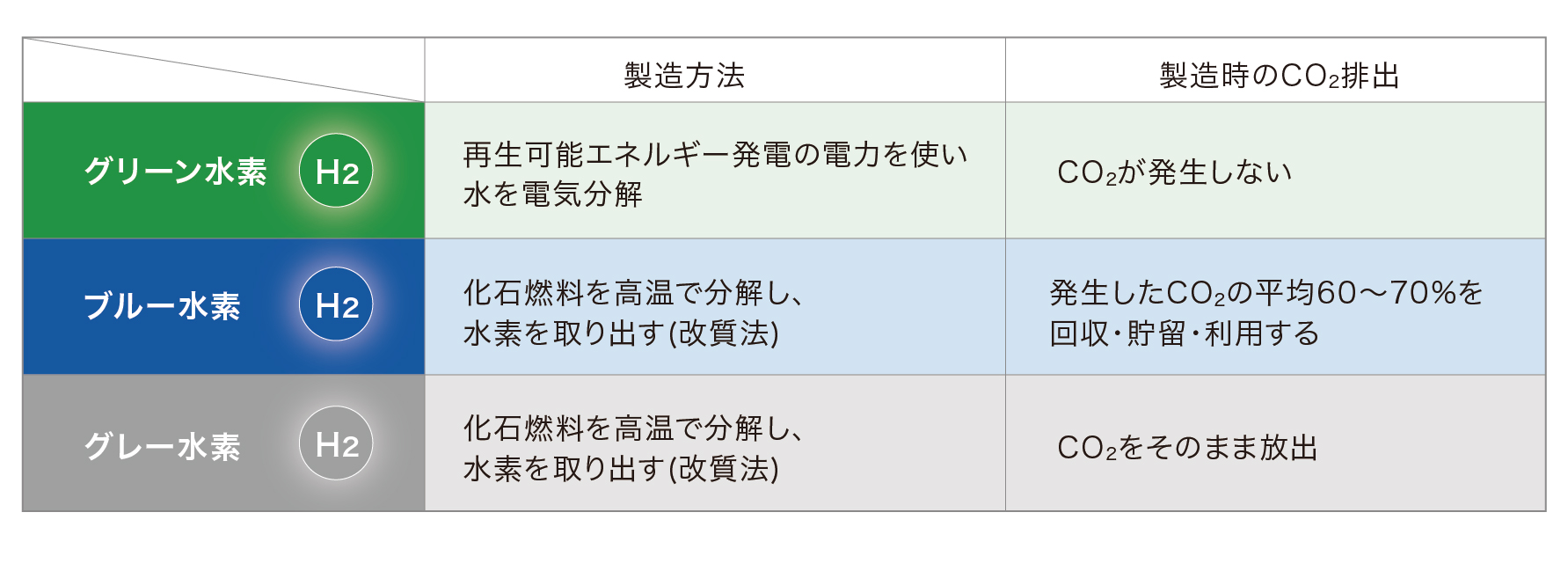

このように、大きなメリットを備えている水素ですが、実は大きな課題がありました。それは、製造過程で非常に多くのCO₂を排出してしまうことです。現在、一般的に使われている水素はグレー水素と呼ばれ、石油や天然ガスなどを原料とした方法(改質法)で製造されます。安価に大量の水素を作れる一方で、製造過程で多くのCO₂を排出し、その量は、原油からガソリンや軽油を精製するときの排出量よりも多いのです。これでは脱炭素燃料としては使えません。

そこで、製造時のCO₂排出量を減らすために、発生したCO₂を回収し、貯留・利用(CCUS)する方法が開発されました。こうした仕組みを備えた工場で作られた水素をブルー水素と呼びます。ブルー水素はグレー水素に比べて、CO2排出量を60〜70%削減できますが、CO2の回収・貯留にかかるコストやインフラ整備に課題があります。

これに対して、グリーン水素は、製造方法を根本的に見直し、製造過程でのCO2排出量をほぼゼロにした水素です。その方法は、中学校で学んだ水の電気分解と同じ仕組みです。水に電気を流すと、電極から水素と酸素が発生し、他には何も排出しません。さらに、電気分解に使う電力を再生可能エネルギー発電由来の電力にすることで、製造から電力調達まで一貫してカーボンフリーを実現できるのです。

水素なら幅広い分野の脱炭素が可能

こうしたグリーン水素は、カーボンニュートラルの実現へ大きく貢献すると期待されています。すでに、グリーン水素で製鉄を行う「水素還元製鉄」が開発され、2030年頃に実用化される見込みです。同じく高温が必要なセメント製造や化学工業の分野でも、高温熱源や代替原料として水素利用が検討されています。

さらに、発電の分野でも大きな期待が寄せられています。現在でも、国内発電の約7割を占める火力発電の燃料に水素を使えば、発電時のCO₂排出量をほぼゼロに抑えられます。水素は、貯蔵や輸送が比較的簡単なので、必要な時に必要な場所で発電に用いることで、天候や時間帯によって発電量が変動する再生可能エネルギー発電の調整電力としても有効に活用できます。

また、水素を使った燃料電池は、すでに東京都などでバスの商用運行が始まっています。バッテリーEVは、充電に時間がかかるのに対して、燃料電池車はわずか数分で水素を充填できるのも大きなメリットです。

船舶についても、2030年頃までに小型の燃料電池船の導入が計画され、水素を直接燃焼する大型の水素燃料船の開発も進んでいます。航空機も燃料電池でプロペラを回す中小型機の飛行に複数のメーカーが成功していて、2035年までに水素航空機が市場投入される予定です。

世界で熱を帯びる、グリーン水素製造の取り組み

こうしたグリーン水素を大量かつ安定して製造できる体制づくりが国内外で進んでいます。

国内では、福島県浪江町に世界最大級の水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」が2020年2月から稼働を開始。敷地に設置された出力20MWの太陽光発電を活用し、毎時1,200Nm³※のグリーン水素を生産しています。製造された水素は、燃料電池車や発電用途などに供給されています。

北海道の苫小牧西部エリアでは、出光興産、ENEOS、北海道電力の3社が協力し、国内最大規模となる年間1万トン以上のグリーン水素を製造する水電解プラント(100MW以上)の建設が進められています。

このプロジェクトでは、北海道の豊富な再生可能エネルギー資源を活用し、製造されたグリーン水素を地域の工場などにパイプラインで供給するサプライチェーンの構築も計画されています。また、余剰電力を水素に変換して貯蔵しておき、必要なときに火力発電の燃料に使うことで、再生可能エネルギー発電の調整力として活用する予定です。

また、欧州では、産業分野で使用する水素に占めるグリーン水素の比率を義務づけ、2030年に42%、2035年には60%の目標を掲げています。このためグリーン水素製造のためのさまざまなプロジェクトが進行していて、欧州水素銀行(European Hydrogen Bank)は、2030年までにEU域内で年間1,000万トンのグリーン水素供給を目指しています。

さらに、オーストラリアやインド、中国、そしてサウジアラビアなどの中東諸国でも、グリーン水素の製造を国家プロジェクトとして推し進めています。

世界的に猛暑となっている2025年の夏。地球温暖化への危機感を一層強めている人も多いことでしょう。グリーン水素と再生可能エネルギーが両輪となって、カーボンニュートラルを実現し、豊かな環境を取り戻すことを、心から期待したいものです。

※1Nm3 : 0℃、1気圧(101.3kPa)における気体の体積

出典・参考文献

○環境省「2022年度(令和4年度)温室効果ガス排出・吸収量について」

○東京都産業労働局 「2050年。東京都が目指す水素社会」

https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/column7/

○新電力ネット 「グリーン水素の今後の展望・活用例①」

https://pps-net.org/column/121402

○北海道電力 「北海道で国内最大規模となるグリーン水素サプライチェーン構築に向けた検討を開始」

https://www.hepco.co.jp/info/2023/1252342_1972.html

○JETRO「欧州委、グリーン水素の域内生産支援策「水素銀行」の第1回入札結果を発表」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/356e55e303a4e6c9.html

○SDGs ACTION 「水素社会はいつやって来る? リーディングカンパニーから未来への回答」

https://www.asahi.com/sdgs/article/14855666#:

○Nature:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-27214-7?utm_source=chatgpt.com