建物が電池になる?

暮らしを変える「蓄電コンクリート」。2025.06.30

さまざまなモバイル機器や電気自動車、そして太陽光発電の有効利用に欠かせない蓄電池。より高効率で、大容量、安全な蓄電池を求めて世界各国で開発競争が激化するなか、これまでにない斬新な蓄電池が登場しました。その名も「蓄電コンクリート」。建築材料であるコンクリートに電気をためる驚きの新技術が、私たちの暮らしや街を大きく変えようとしています。

コンクリートにどうやって電気をためるのか?

施工が容易で優れた強度を発揮するコンクリートは、住宅やビルのほか、さまざまなインフラ建設に欠かせない重要な素材です。そのコンクリートが「蓄電池になる」と言われても、にわかには信じられないかもしれません。

そもそも、電気を通さないコンクリートにどうやって電気をためるのでしょうか。突破口を開いたのは、米国・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが開発した、電子伝導性炭素セメント材料「ec³(electron-conducting carbon-cement material)」です。

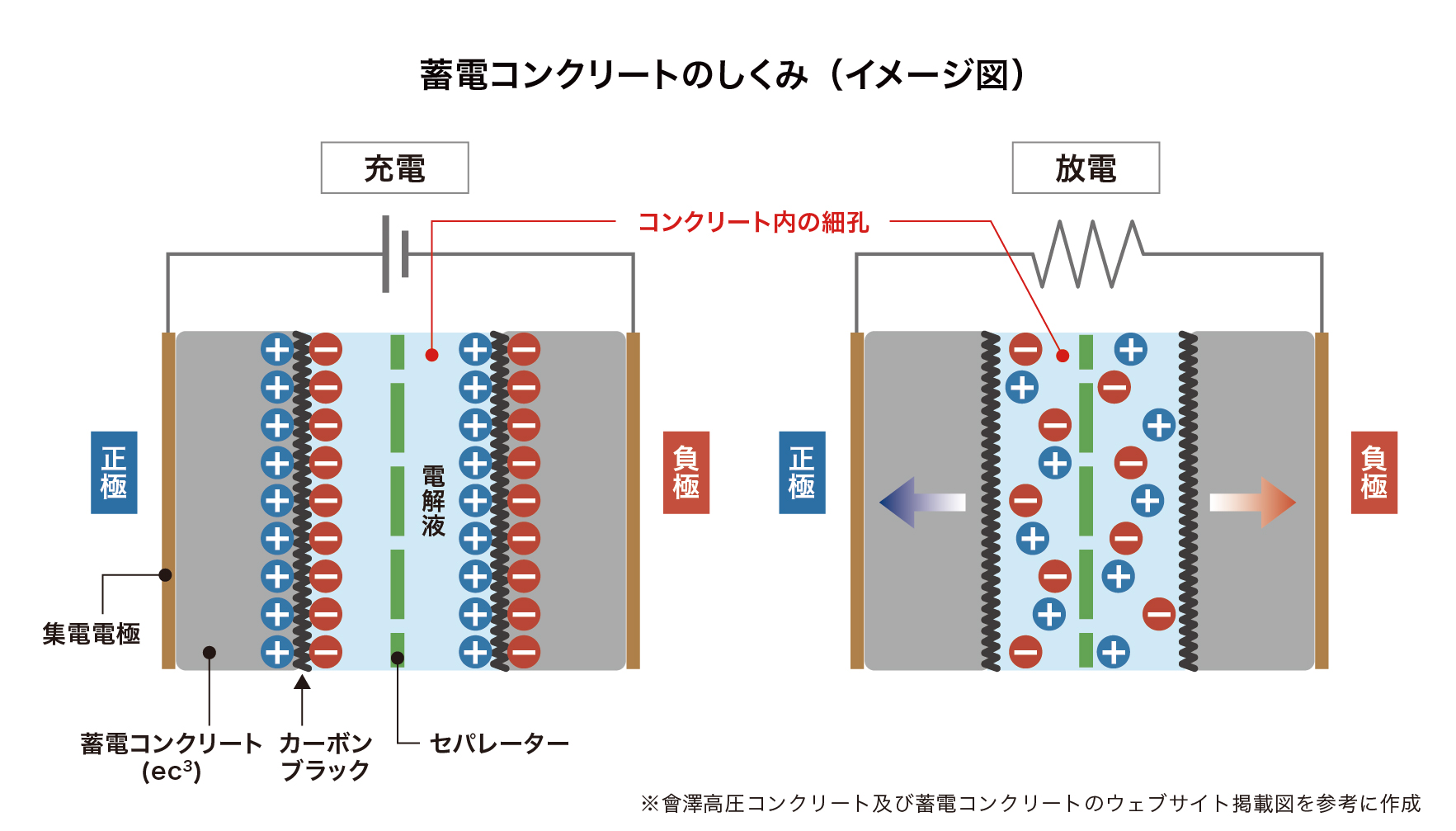

コンクリートはセメントに水、砂、砂利を混ぜて作り、乾燥させると非常に強固な構造となりますが、その内部には、水分が蒸発してできた目に見えないほど小さな孔(あな)が毛細血管のようにひろがっています。そこでMITの研究チームは、この細い孔を電気の通り道にすることで、コンクリートに導電性をもたせる技術を開発しました。

利用するのは、カーボンブラックと呼ばれる炭素の微粒子です。これをコンクリートに添加すると、セメントと混ざらず、余分な水分とともにコンクリート内に毛細血管のように広がります。水分が乾燥するとカーボンブラックによるワイヤー状の構造だけが残され、これが電気の通り道になります。

さらに、コンクリートを塩化カリウムなどの電解液に浸すことで、細い孔に電解液が入り込み、蓄電池として利用できるようになるのです。

蓄電池の課題だった、経年劣化を克服

脱炭素社会の担い手として注目される蓄電池は、世界中で新しい技術開発が進んでいます。全固体電池をはじめ、次世代の高性能蓄電池の実用化が視野に入るなかで、蓄電コンクリートにはどのような特長があるのでしょうか。注目されている理由は主に2つあります。

最大の特長は、長寿命であることです。リチウムイオン電池をはじめ、ほとんどの蓄電池は、長年の使用により充電容量などが徐々に低下してしまいますが、蓄電コンクリートにはその心配がありません。

一般的な蓄電池は、電極に使われている物質がイオン化して、電子を手放したり、取り込んだりする化学変化によって充電・放電を行います。そのため、長い間使用していると過充電・過放電の繰り返しによって内部の化学反応が正常に進まなくなったり、高温や低温などの外部環境の影響を受けて性能が落ちてしまうのです

一方、蓄電コンクリートは、キャパシタ(コンデンサ)と同じ原理で、化学変化を起こさずに充電・放電できるので、半永久的に使用できます。簡単に言うと、静電気のように電極の表面に電荷が蓄積されたり、電極間を移動したりするだけなので、性能劣化がほとんど起こりません。長寿命でメンテナンスが不要である点が、蓄電コンクリートの大きな特長です。

建物や道路、橋が蓄電池になる

もうひとつの特長は、建物や土木構造物に使われているコンクリートを蓄電コンクリートに置き換えることで、建物やインフラそのものに蓄電機能をもたせられることです。これは、前述のように、長寿命でメンテナンスフリーだからできることです。

MITは、蓄電コンクリートを戸建て住宅の基礎に用いることで、丸1日分の電気エネルギーを蓄えられると試算しています。またコンクリート舗装路に使用すれば、電気自動車の非接触充電に応用できる可能性もあります。

また、蓄電コンクリートは、構造物の基礎などに使えるほど大きくすることで、性能を発揮しやすくなります。先ほども説明した通り、蓄電コンクリートはキャパシタ(コンデンサ)と同じ原理であるため、速く充電ができる一方で、体積あたりの蓄容量が少ないというデメリットがあります。

体積あたりの蓄電量は、一般的なリチウムイオン電池の1/10程度ですが、建物や土木構造物を支えるほど大きな蓄電コンクリートなら、十分な蓄電量を確保でき、急速充電も可能になります。

コンクリートは水の次に世の中でたくさん使われている材料なので、これを蓄電池として活用することで、都市構造を一変させるような大きな変革が起こるかもしれません。

融雪舗装や住宅の床暖房にも使える

大きな可能性を秘めた蓄電コンクリートですが、実は電気をためる以外にも、もうひとつ機能があります。それは、電気を通すと発熱することです。蓄電コンクリートの内部にあるカーボンブラックのワイヤー構造に電気が流れると、電子が炭素原子に衝突して熱が発生します。

この性質を利用して、蓄電コンクリートを融雪舗装や住宅の床暖房などに活用することが期待されています。すでに、2024年12月と2025年2月に、蓄電コンクリートで道路上の雪を溶かす世界初の実証実験が札幌の大通公園で行われました。

一般的な道路の融雪設備(ロードヒーティング)では、コンクリートの下に電熱線などを敷設しますが、蓄電コンクリートなら、コンクリートそのものに電気を通すだけで、発熱させ、雪を融かすことができます。これによって融雪にかかるエネルギー消費量やコストを30%削減できるそうです。

実用化をリードするのは日本企業

さまざまな分野で期待が高まる蓄電コンクリートですが、実用化されるのはいつ頃になるのでしょうか。その鍵を握っているのが、北海道に本社を構える創業90年のコンクリート会社、會澤高圧コンクリートです。蓄電コンクリートの技術を開発したMITは、実用化に向けた開発パートナーを世界中から募集し、最終的に選ばれたのが、日本の會澤高圧コンクリートでした。

両者は、2024年4月に蓄電コンクリートの社会実装に向けた共同研究コンソーシアムを設立。さらに、2025年9月には、日本全国に普及させるために国内の主要コンクリートメーカーなど45社による蓄電コンクリート工業会が設立される予定です。

実用化については、2026年の商用生産開始を目標に、まず融雪ロードヒーティングの路盤パネルとして製品化が図られる予定です。

また、蓄電池としての実用化に向けては、2025年9月に、福島県内で太陽光発電を備えた住宅の基礎部分に蓄電コンクリートを使用したモデル住宅を建設し、蓄電性能を検証する予定です。

カーボンブラックをコンクリートに混ぜる比率を高めると、蓄電効率が高まるものの、構造的な強度が低下する課題があり、効率と強度を兼ね備えた製品開発が今後の鍵となっています。

建設材料として建物や街を支えるコンクリートから、蓄電池として暮らしと社会を支えるコンクリートへ。画期的な技術がこれからの世の中をどのように変えていくのか、楽しみに見守りたいものです。

出典・参考文献

○蓄電コンクリート ウェブサイト https://www.chikudenconcrete.com/

○會澤高圧コンクリート ウェブサイト https://www.aizawa-group.co.jp/