「在宅避難」に備えよう。

災害時、自宅で安全に過ごすには。2025.03.31

もし、大規模災害に襲われたら、あなたはどのように身を守り、どこに避難するのでしょうか。地球温暖化によって自然災害が激甚化するとともに、南海トラフ巨大地震の発生懸念が高まるなか、誰もが避難生活について真剣に考えておく必要があります。そんななか、注目されているのが「在宅避難」です。自宅に居ながら身の安全を守り、インフラが復旧するのを待つ「在宅避難」は、避難所に比べて精神的負担が少ないなど、多くのメリットがあります。いざというとき在宅避難を可能にするにはどうすればいいのか、日頃の備えについて紹介しましょう。

避難所へ行くだけが「避難」ではない

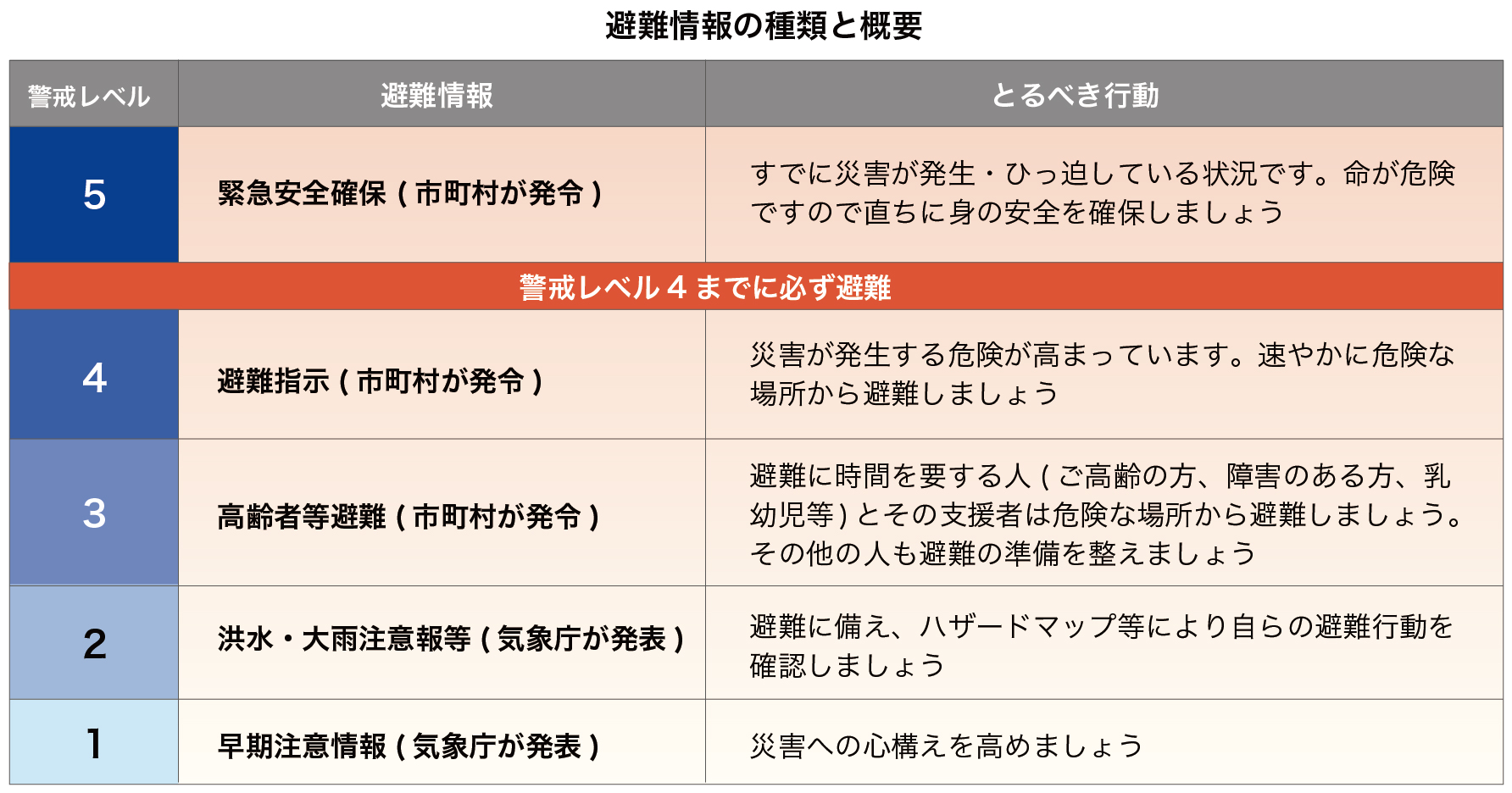

大規模災害が発生すると、自治体からさまざまな避難情報が発令されます。主なものには、高齢者等避難(警戒レベル3)、避難指示(警戒レベル4)、緊急安全確保(警戒レベル5)があります。こうした情報が発令されたら「家を出て、避難所へ行かなければならない」と考えている人が多いと思いますが、実は、避難所へ行くことだけが避難ではありません。避難とは文字通り「難を避ける」ことであり、安全が確保できれば、自宅でも避難は可能です。内閣府では具体的な避難行動として、1. 行政が指定した避難所への避難、2.安全な親戚・知人宅への避難、3.安全なホテル・旅館への避難、4.在宅避難(屋内での安全確保)の4つを示しています。

実際、これまでの大規模災害時でも、乳幼児やペットがいる家庭が他の人への配慮から避難所へ行くことを諦めるケースや、プライバシーが確保しにくい場所での生活にストレスを感じて自宅や車内にとどまる人が一定数存在しました。さらに、東南海地震や首都直下型地震など、人口密集地で災害が発生すると、避難所ですべての被災者を受け入れることは困難です。

そこで、内閣府では、避難所以外への避難行動の啓発を進めるとともに、在宅避難をする被災者にも適切な支援が行えるような対策作りを各自治体に求めています。

日頃から在宅避難ができる準備をしておくことで、避難所への集中を防ぐことができ、自宅が倒壊してしまった人に、優先的に避難所を利用してもらうことが可能になります。

在宅避難ができるのはどんなとき?

いつもと同じ環境で避難生活が送れる在宅避難にはメリットがたくさんあります。前述の通り、プライバシーが守られ、乳幼児やペットがいても安心できるほか、密な生活に伴う感染症のリスクも低減できます。さらに、地震によって道路などが損壊したり、風雨の激しい状況の中で避難所まで移動する危険を犯す必要がなく、留守宅の盗難被害を心配することもありません。

しかし、在宅避難はいつでもできるわけではありません。在宅避難ができるか否かは、「自宅の被災状況」「自宅で避難生活ができるか」という2つのポイントで判断する必要があります。

まずは、自宅や周辺地域の被災状況を確認します。地震の場合は、壁や屋根が壊れていないか、家が傾いていないか、余震が発生しても室内が安全に暮らせる状況であるかを判断しましょう。大きな問題がなさそうなら、直ちに避難所へ行く必要はないでしょう。ただし、地震による火災が近所で発生していたり、隣接する建物に倒壊の恐れがある場合、在宅避難は危険です。自宅だけではなく、周辺の状況も確認して判断しましょう。

風水害の場合は、現状では損傷がなくても、増水などの危険がある場合は避難所へ避難した方が安心です。ハザードマップで、自宅が家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていないか、想定浸水深はどのくらいなのか確認しましょう。氾濫想定区域にある場合は、今後の増水によって自宅が危険にさらされる可能性があるので、避難所等への避難をおすすめします。ただし、高層マンションなどで、想定浸水深よりも上層階に住んでいる場合は、周囲が浸水しても、水が引くまで自宅に留まり、身の安全を確保した方がよいでしょう。

また、自宅が土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域にある場合も、避難所等への避難を考えた方がよいでしょう。国土地理院のウェブサイトで公開されている「重ねるハザードマップ」なら、さまざまな災害リスクを同時に確認できるので、自宅の状況を事前に把握しておきましょう。

インフラが復旧するまで自宅で生活ができるか

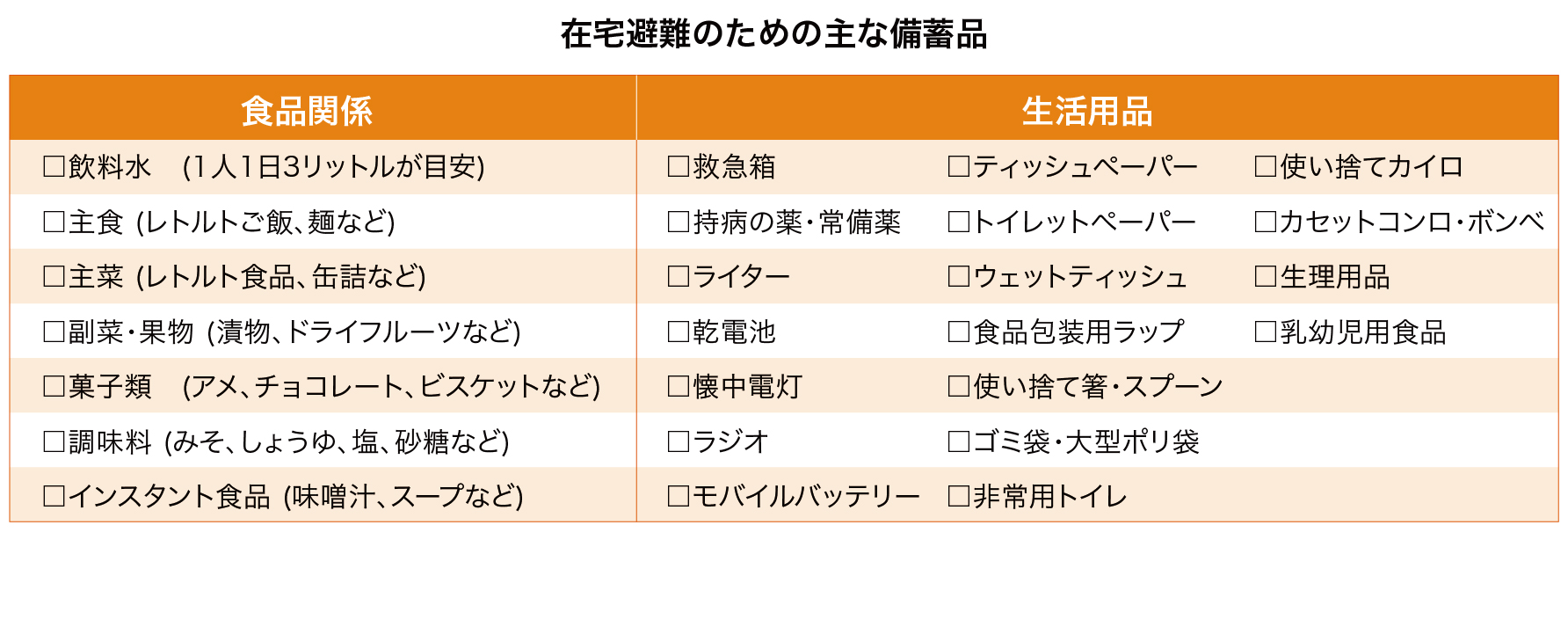

もうひとつのチェックポイントは、災害によって水、電気、ガスなどのインフラが使えなくなっても、自宅で生活できる準備ができているかです。つまり、水、食料、生活用品や薬などをしっかり備蓄してあるかが大きなカギとなります。

自宅に被害がなくても、備蓄がほとんどない場合は、一旦、避難所へ身を寄せた方がよいでしょう。ただし、大勢の人々が避難所に集まると、すぐに支援物資が受け取れないことも想定されるので、自宅で安心して過ごすためにも、日頃から災害備蓄をしておくことをおすすめします。

インフラの復旧やスーパー・コンビニなどの物流が再開するには、最低でも3日から1週間はかかります。その間、持ち堪えられるだけの物資を用意しておきましょう。主な備蓄品は下記の通りです

在宅避難で気を付けること

自宅に大きな被害がなく、備蓄品が揃っていても、在宅避難中はつねに周辺の状況変化に気を配りましょう。大きな災害の後は、予期せぬことが起こったりするものです。自宅にいても、「避難中」であるという意識をもって生活しましょう。

重要なのは正確な情報収集です。テレビやラジオはもちろん、インターネットやSNS、自治体のホームページなどで、地域の最新情報を入手しましょう。災害時には間違った情報やデマが拡散されることもありますので、冷静な判断が求められます。

また、困ったことがあれば避難所を頼りましょう。在宅避難をしていても避難所へ行けば水や食料などの支援物資を受け取ることができます。また、行政の担当者もいるので困りごとの相談も可能です。ボランティアセンターが開設されることもあるので、倒れたブロック塀の片付けや、廃棄物の搬送などを依頼することもできます。

備えあれば憂いなし

災害大国とも呼ばれる日本では、いつ、どこで自然災害が発生するかわかりません。万が一ではなく、必ずいつか役に立つと考えて、備蓄品の準備のほか、家具の転倒・落下防止対策、避難訓練への参加など、家庭の防災力をアップしておきましょう。

また、災害発生時に大きな力を発揮するのが、家庭用蓄電池です。実は、インフラが使えなくなった場合、もっとも対応に困るのが電気です。水道は水の備蓄で、ガスはカセットコンロを用意することで対応できますが、電気は、乾電池やモバイルバッテリーでは限界があります。電気が使えなくなると、スマートフォンの充電ができず、連絡や情報収集が困難になり、夜間の照明も確保できなくなります。

容量が大きな家庭用蓄電池であれば、2~3日程度は電気を使えますし、節約して使えばもっと長持ちします。さらに、太陽光発電システムに損傷がなければ普段通りの生活も可能です。真夏や冬にエアコンが使えれば、幼児や高齢者の健康を守る上で大きなメリットになります。

この機会に、在宅避難に備えて、わが家の安全・安心を見直してみませんか。

出典・参考文献

○内閣府、防災情報 https://www.bousai.go.jp/taisaku/shien/index.html

○政府広報オンライン 防災・災害対策

https://www.gov-online.go.jp/disasters/disaster_prevention/