ZEH水準を上回る!?

新・省エネ住宅「GX志向型住宅」とは?2025.02.27

これから住宅を建築しようとするみなさんに、大きなニュースが飛び込んできました。国土交通省と環境省から、住宅の省エネ化を推進する新たな補助制度として「子育てグリーン住宅支援事業」が発表されました。この中でとくに注目されているのが 160 万円もの補助金が受けられる「GX志向型住宅」です。これまでのZEH水準を大きく上回ると言われるGX志向型住宅とはなにか? 補助を受けるにはどうすればよいのか、詳しくご紹介しましょう。

2025年スタート、「子育てグリーン住宅支援事業」

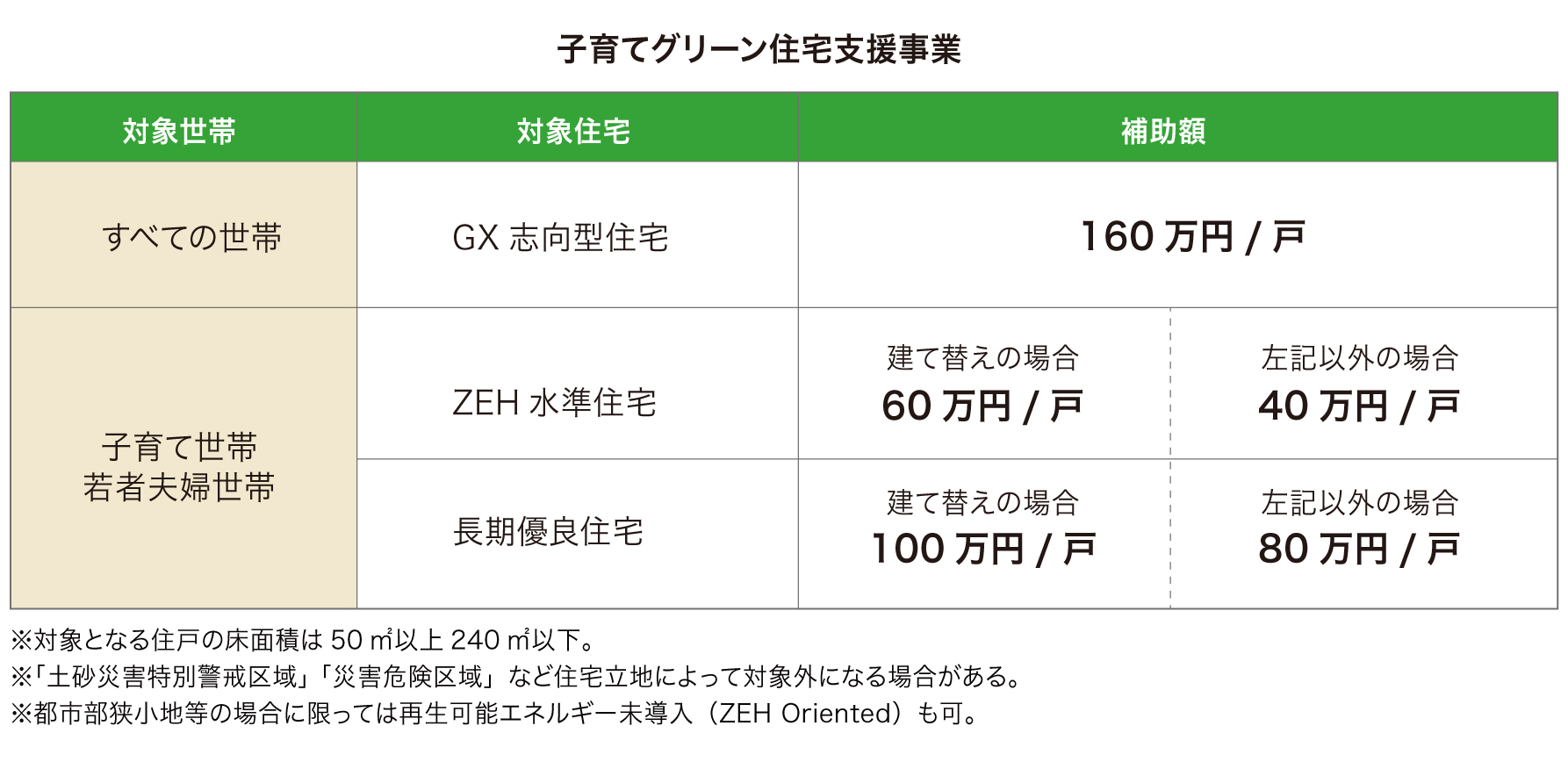

「子育てグリーン住宅支援事業」は、昨年まで行われていた「子育てエコホーム支援事業」に代わる新しい支援制度です。従来の「子育てエコホーム支援事業」では、ZEH水準住宅(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や、長期優良住宅に対して補助が行われていましたが、「子育てグリーン住宅支援事業」では、新たにGX志向型住宅という区分が登場し、補助の対象になりました。

「子育てグリーン住宅支援事業」という名称のため誤解する人も多いようですが、GX 志向型住宅は、子育て世帯に限らず全世帯が対象となり、認定されると建築費用として160 万円の補助金が受けられます。戸建住宅、共同住宅、賃貸住宅も対象です。また、ZEH 水準住宅と長期優良住宅については、「18 歳未満の子どもがいる子育て世帯」または「夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯」のみ対象となり、ZEH水準住宅は最高60万円、長期優良住宅は最高100万円の補助が受けられます。

カーボンニュートラルを実現する次世代型住宅

では、新たに登場したGX志向型住宅とは一体どのような住宅なのでしょうか。これまでのZEH水準住宅と何が違うのでしょうか。

ZEH水準住宅とは、住まいで使うエネルギーと、太陽光発電などで作り出すエネルギーをほぼ同じにして、年間を通したエネルギー収支をゼロにすることをめざす住宅のことです。2014年に制定され、さまざまな支援制度で普及を後押ししたことにより、2023年には、戸建て住宅着工数の約4割をZEH水準住宅が占めるまでになりました。とくに、この1~2年の普及率の上昇はめざましく、ハウスメーカーでは7割を超えるまでになっています。

こうした、住宅性能の向上をさらに推し進めるために登場したのが、新たな住宅基準であるGX志向型住宅です。

一番の特長は、ZEH水準を大幅に上回る高断熱・高気密を実現すると同時に、高効率な省エネ設備を導入することで、住まいの消費エネルギーを大幅に削減することです。住宅の消費エネルギーを低く抑えることができれば、太陽光発電によって得られた電力で余裕をもってエネルギーの自給自足が可能になり、CO2排出量削減にも大きく貢献できます。GX志向型住宅とは、その名の通り、GX(グリーントランスフォーメーション)によって、2050年のカーボンニュートラル実現へ向けた次世代型の住まいなのです。

GX志向型住宅に求められるスペックとは?

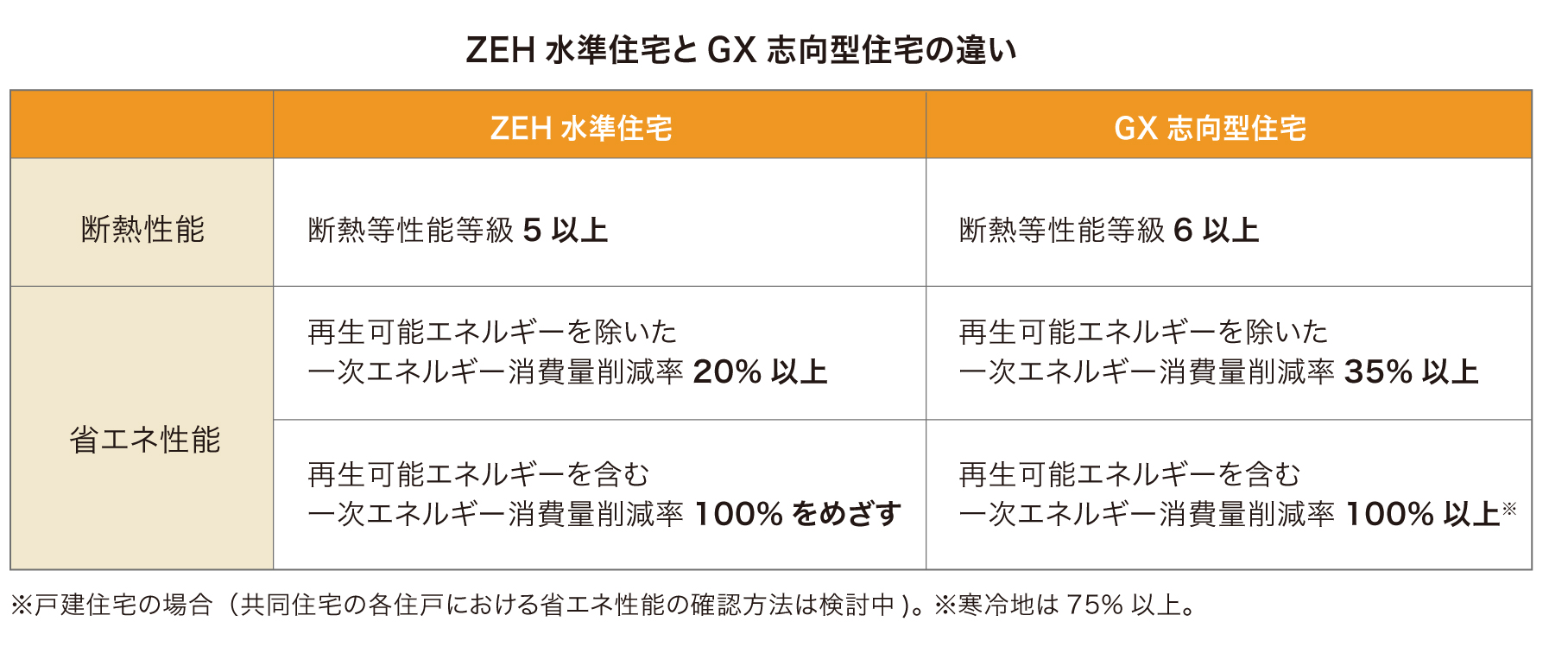

ZEH 住宅とGX 志向型住宅の違いについては、下記のように具体的な基準値が設定されているので、もう少し詳しく説明していきましょう。まず、断熱性能について、ZEH水準住宅は「断熱等性能等級5以上」、でしたが、GX志向型住宅は「同等級6以上」となりました。

断熱等性能等級とは 2000 年に定められた断熱性能の指標です。数字が大きければ大きいほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いことを意味します。断熱等性能等級は2022年3月までは等級4が最高でしたが、2022年4月に等級5が、同年10月に等級6と7が新設されました。カーボンニュートラルの実現に向け、日本においても環境問題への関心が高まっていることが背景にあります。

断熱等性能等級5をGX志向型住宅の基準である等級6以上にするには、さらに手厚い断熱対策が必要です。具体的には、複層ガラスやアルミ樹脂複合サッシによる高断熱窓、高性能グラスウールなどの断熱材を用いた外壁、ヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池、ハイブリッド給湯器などの高効率給湯器の導入が必要になるでしょう。地域によって基準が異なるので、設計に際しては実績のある建築会社などと相談しながら進める必要があります。

ちなみに、断熱等性能等級6の住宅は、冬に暖房を使用しなくても室内の体感温度が13℃(寒冷地では15℃)を下回ることはほとんどないとされています。ただし、現時点での普及率はあまり高くなく、高断熱な住宅が多い北海道でも2023 年に新築された戸建住宅のうち、断熱等級6以上はおおよそ5戸に1戸だったそうです。

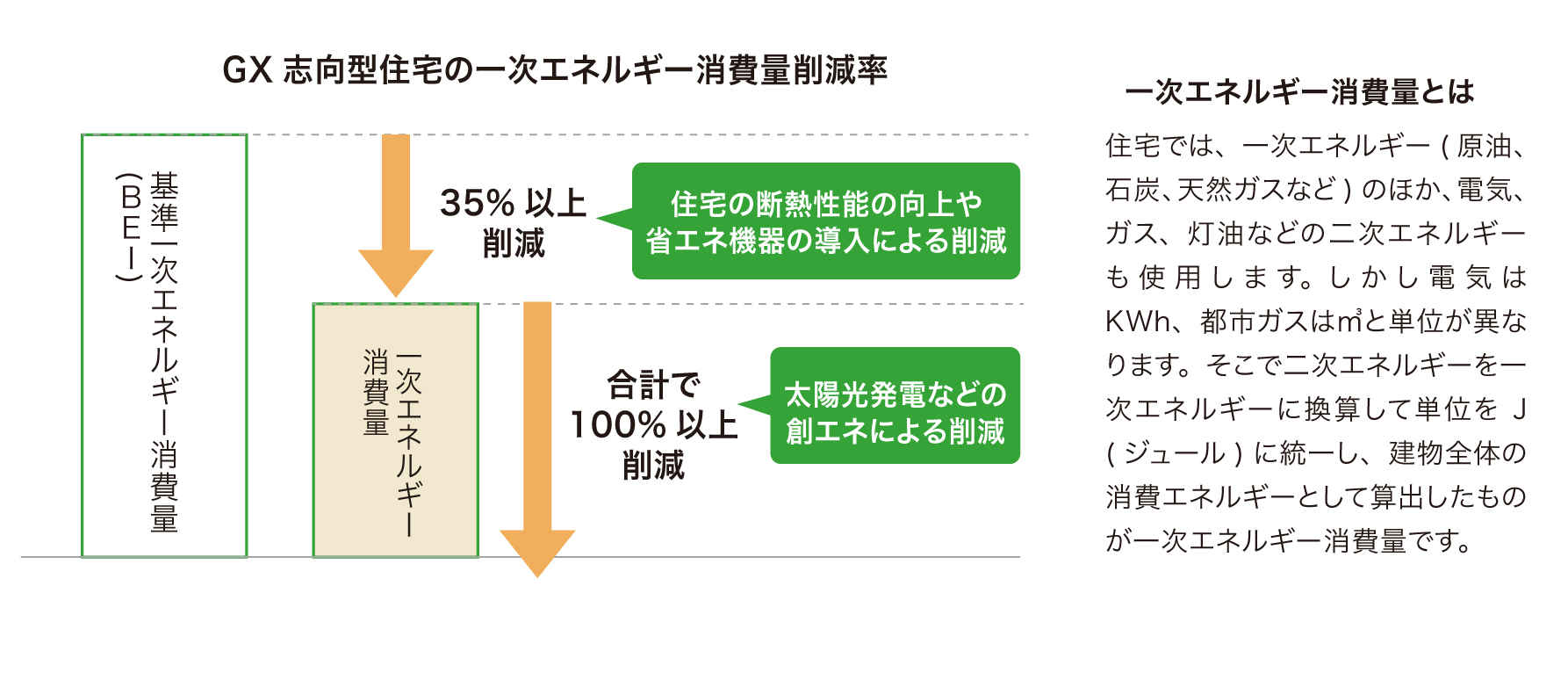

次に、住まい全体の省エネ性能についてですが、GX 志向型住宅は「再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量削減率 35% 以上」「再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 100%以上」とされています。一次エネルギー消費量とは、冷暖房、換気、 給湯、照明などに使うエネルギーのことです。住宅の床面積や地域によって基準となる一次エネルギー消費量が定められているので、この基準エネルギー消費量に対して、どのくらい省エネできるかを示したのが一次エネルギー消費量削減率です。

また、「再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量削減率」とは、太陽光発電による効果を含まずに、住宅の断熱性能や設備機器の省エネ性能によって達成できた消費エネルギーの削減率のことです。一方、「再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率」とは、上記に加えて、太陽光発電などの創エネによって削減できた分も含めて算出します。一次エネルギー消費量削減率100%以上とは、自宅の消費量を超えたエネルギーを作り出せることを意味します。

GX志向型住宅の普及へ、蓄電池の補助制度もスタート

こうしたGX志向型住宅で大きな役割を担うのが家庭用蓄電池です。蓄電池を導入することで太陽光発電などによる余剰電力を蓄電し、よりムダのない効率的な電力利用が可能になります。

政府も家庭用蓄電池の導入を推奨しており、経済産業省では「蓄電池の設置」を支援する新たな補助制度「DRに対応したリソース導入拡大支援事業(仮)」を今年から導入予定です。DR(ディマンド・リスポンス)に活用可能な家庭用等蓄電システムの導入支援として、蓄電設備費と工事費の1/3が補助されます。(上限60万円の予定)。この支援制度は、経済産業省と国土交通省、環境省との3省の連携により、子育てグリーン住宅支援事業の補助制度と併用して活用することができます。

GX 志向型住宅は、高性能断熱材や省エネ性能の高い設備導入にコストがかかるため、一般的な住宅と比較して建築費用が増加する傾向にあります。しかし、子育てグリーン住宅支援事業や蓄電池設置補助など、国や自治体が提供する支援制度を活用することで初期費用の負担を抑えることができます。

また、GX志向型住宅の最大のメリットは、環境への配慮と経済性の両立です。CO2 排出量を抑制し、環境保全に寄与できるとともに、優れた省エネ性能で光熱費を大幅に削減できるため、長期的には経済的なメリットを享受できます。住まいの新築や建て替えを検討されている方は、ぜひご検討されてはいかがでしょうか。

出典・参考文献

○国土交通省 「子育てグリーン住宅支援事業の概要資料」(令和6年12月27日更新)

○国土交通省、経済産業省、環境省住宅による省エネキャンペーンにおける3省連携の概要(令和6年12月27日更新)

○建築着工統計調査、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の統計調査