途上国を救う3,000億ドルの約束。

COP29の意義と成果。2024.12.26

2024年11月11日から22日まで、気候変動に対する取り組みを話し合うCOP29(第29回気候変動枠組条約締約国会議)がアゼルバイジャンの首都バクーで開催されました。前年にアラブ首長国連邦(UAE)で開催されたCOP28では、「化石燃料からの脱却をめざす」という歴史的な宣言が行われましたが、今回のCOP29ではどのような成果が得られたのでしょうか。

増え続ける温室効果ガス、一刻の猶予もない温暖化対策

COPとは、1992年に「気候変動枠組条約」を締結した約200の国・機関の代表団が集まり、ほぼ毎年開催されている国際会議です。気候変動について話し合う最大の会議であり、温室効果ガスの排出量削減などについて、国際的な合意形成が図られる貴重な機会となっています。

2015年のCOP21では、「世界の気温上昇を産業革命以前に比べて+2℃よりも十分低く保つとともに、+1.5℃に抑える努力を追求する」(パリ協定)という目標が定められたほか、COP26では石炭火力発電の段階的廃止を採択するなど、地球温暖化の抑制へ向けて世界が足並みを揃える大きな役割を担っています。しかし、温暖化抑止の取り組みはまだ充分とは言えません。

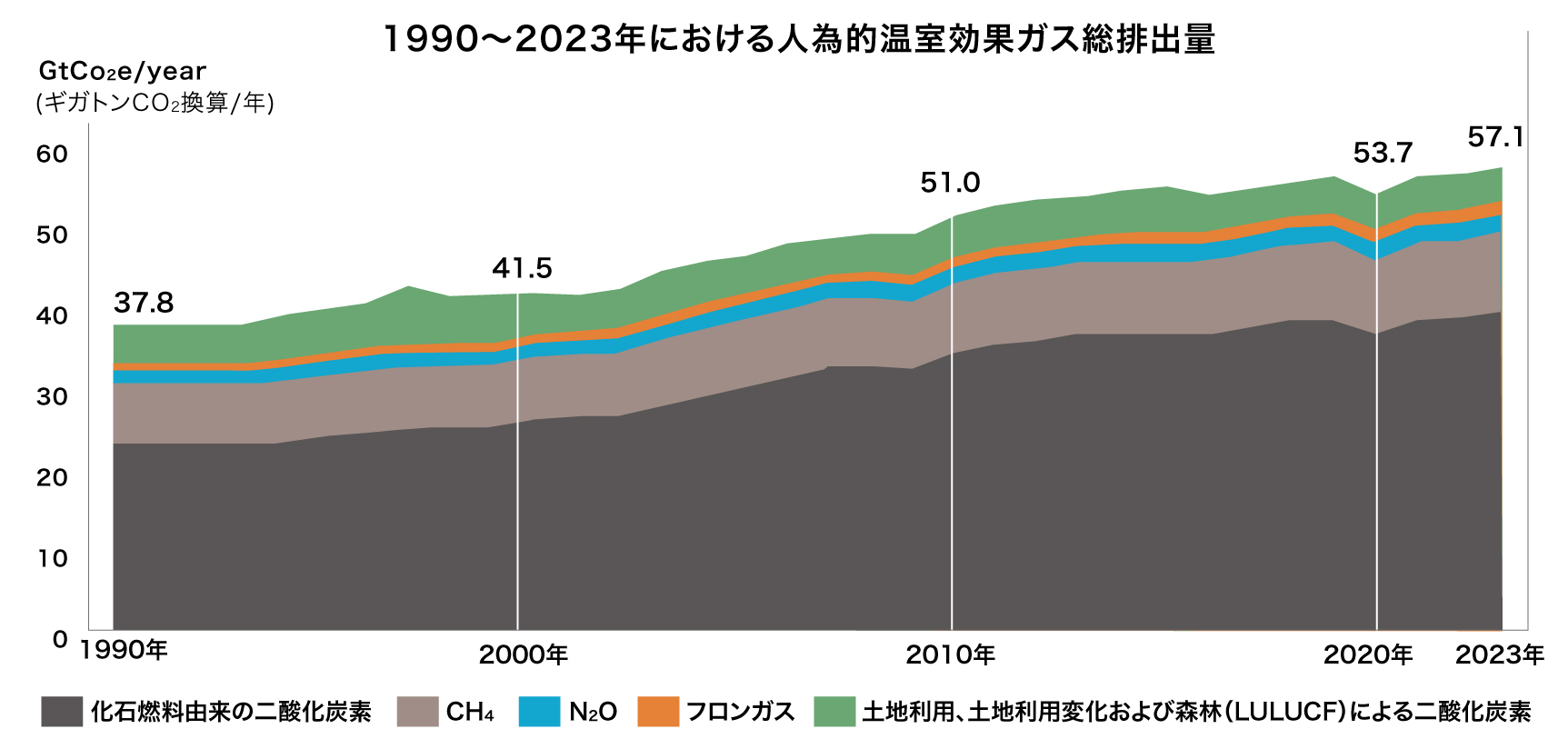

国連環境計画(UNEP)が2024年10月に公表した「Emission Gap Report 2024」によれば、世界の温室効果ガス排出量は今も増え続けています。2023 年の世界の排出量は前年比1.3%増となり過去最高を更新しました。国別でみると、欧州が前年比7.5%減、米国が1.4%減と削減を進めていますが、インド(6.1%増)や中国(5.2%増)、ロシア(2.0%増)といった新興国では増加が続いており、世界全体の排出量を押し上げています。

その結果、2024 年1~10 月の世界平均気温は、産業革命以前と比較して+1.59℃となり、すでにパリ協定の目標であった+1.5℃を超えてしまいました。

逆風の中で開幕したCOP29

こうした状況のなかで開幕したCOP29でしたが、深刻化する地球温暖化への危機感とは裏腹に、各国の足並みの乱れが目立つ大会となりました。その理由は、ウクライナや中東地域での国際紛争の長期化や、パリ協定への批判を繰り返すトランプ氏が米国・大統領選で勝利したことがあります。今後、米国が気候変動対策の枠組みから離脱する可能性が高いことから、各国が様子見となり、首脳クラスの出席も限られたものになりました。また、インフレや景気減速に直面し、気候変動対策より目の前の経済対策を優先せざるを得ない国が増えたことも一因と言えるでしょう。

さらに、今回の最大の議題が「途上国への支援金額の増額」という難しいテーマであったため、会議の行方に対する不安も高まっていました。

先進国は、COP15 とCOP21の決定に従って、途上国に対して温室効果ガスの排出量削減や、気候変動対策のために2025 年まで年間1,000 億ドルを目標に資金支援をしています。今回のCOP29では、2025年以降の新たな支援金額について議論が行われる予定でしたが、途上国側は、これまでの10倍を超える年間1兆ドル以上を要請したことから、先進国と対立していました。

途上国に年間3,000億ドルの支援を約束

途上国は、なぜこれほど巨額の支援を求めたのでしょうか。それは、気候変動に伴う悪影響は北アフリカや南米、島しょ国など、途上国の多い低緯度地域でより深刻になっているからです。すでに、地球温暖化の影響でサイクロンや高潮といった風水害が激甚化し、気候変化や害虫による農作物の収量低下、感染症の拡大などさまざまな問題が広がっています。途上国は社会インフラが整備されていないことが多く、資金・技術・人材不足のために十分な対策ができないことから、より多くの支援が必要となっています。

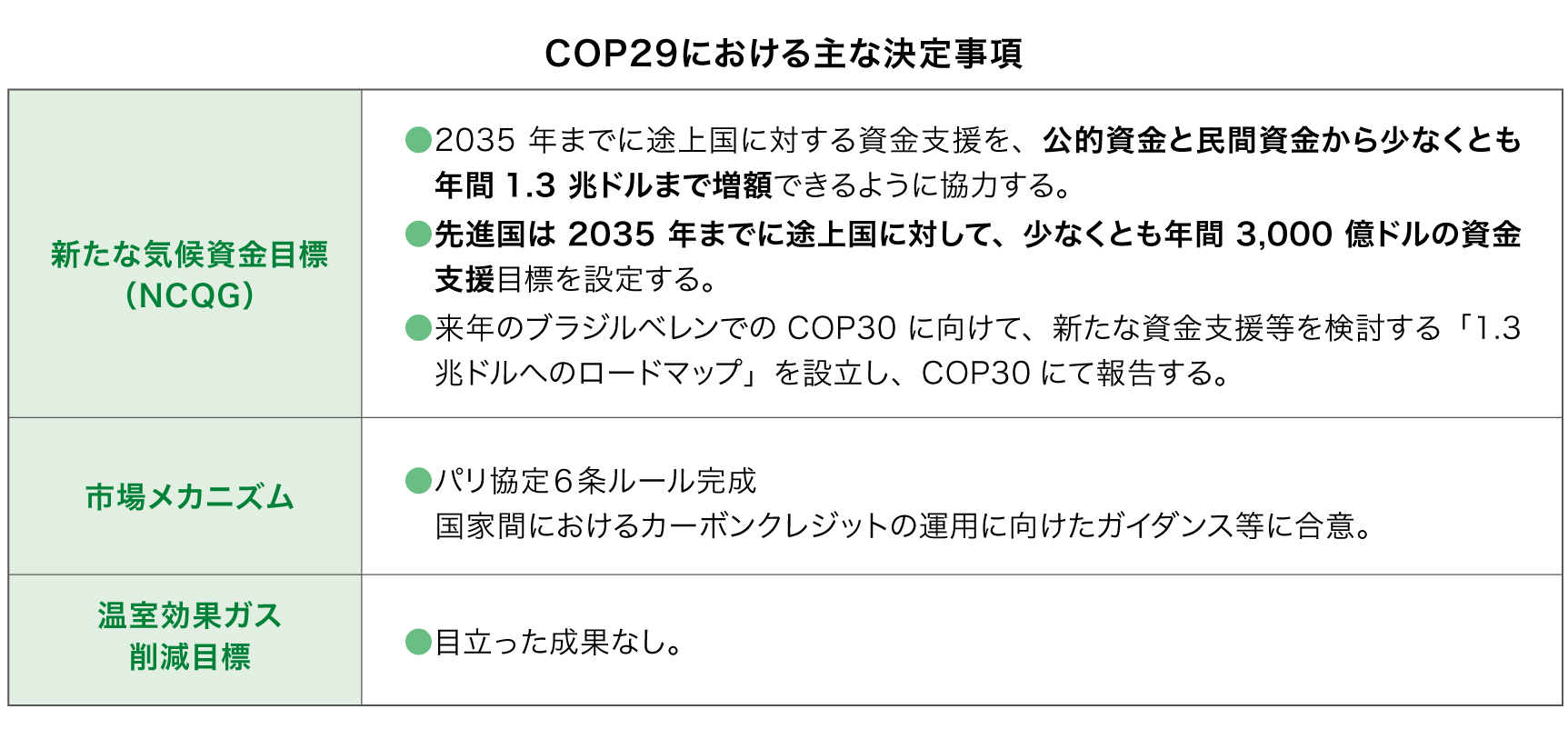

また、COP29開催直前に、国連気候変動枠組条約の資金常設委員会(SCF)が発表したレポートも途上国にとって追い風となりました。レポートでは、途上国が温室効果ガス削減目標(NDC)を達成するには、2030 年までに年間1兆ドル超の資金が必要であると明記されていたのです。そのため、途上国側は年間1.3兆ドルの支援を強く要請しましたが、先進国の公的資金だけで賄うのは現実的ではないとして反対。会期を2日間延長する粘り強い議論の末、どうにか決裂を避けることができ、下記の内容で合意に至りました。

途上国の求める1.3兆ドルの支援は、先進国だけでは到底賄いきれないことから、国際機関や民間企業、非政府組織・市民団体、学術・研究期間などに対象を広げて、世界全体で途上国を支援するという内容になりました。そのなかで先進国に対しては、これまでの3倍にあたる年間3,000億ドルの支援をめざすこととなりました。

先進国側としては可能なかぎり譲歩した数字ですが、途上国にとっては大きく落胆する結果となりました。合意文書は採択されたもののインド代表団は「途上国は、経済成長を犠牲にしてでも炭素排出ゼロの道へと移行することを迫られている。今回の結果は、長年にわたって温室効果ガスの排出を続けた先進国が自らの責任を果たす意思がないことが明確に示されたもので失望している。この金額はあまりにも微々たるものであり、私たちが直面する課題の深刻さに対処できない」と強く不満を表明し、会場から拍手を浴びました。

国家間におけるカーボンクレジットのルールを明確化

また、COP29のもう一つの重要な成果として、パリ協定6条(市場メカニズム)の運用ルールが明確されたことがあげられます。これは、国際的なカーボンクレジットの仕組みです。カーボンクレジットは、排出削減努力を行っても削減できない分をオフセットすることで、社会全体の脱炭素コストの低減につながることが期待されています。しかし、排出削減効果の信頼性への疑念も指摘され、排出削減量の算定や二重計上の防止などを厳格に行う必要があります。実際、民間のカーボンクレジットは、排出削減効果の信頼性への疑念などグリーンウォッシュ(見せかけの環境対応)懸念が指摘されたことなどを受けて、2022 年以降、発行量が減少しています。今回の合意で、国連と各国政府が主導して信頼性・透明性の高い制度を構築する道筋が示されたことで、グローバルでのカーボンクレジットの普及につながると期待されています。

どうなる? 日本の排出量削減目標

一方、温室効果ガスの排出量削減については、大きな進展は見られませんでした。ただし、パリ協定で各国に義務付けられた5年ごとの排出量削減目標(NDC)の更新が2025年2月に迫っていることから、削減目標の引き上げが議論となりました。新たなNDCは、2035年までの排出量削減目標を提出するものですが、現在のNDCがすべて達成されたとしても、パリ協定で定めた平均気温の上昇を+1.5℃に抑えることができないため、さらなる削減が不可欠になっています。すでに、COP29に合わせて次期NDCを提出した国もあり、英国は2035年に1990年比81%削減という大きな目標を打ち出しました。

これに対して、日本は2024年11月に次期NDC案として2035年度までに2013年比で60%削減する案を公表しましたが、国内外の環境NGOから批判が相次いでいます。パリ協定で定めた「1.5℃目標」に整合した温室効果ガスの削減を行うには、日本の場合2035年度までに2019年比で少なくとも60%の削減が必要です。現在の案である2013年比60%削減は、2019年比に換算すると51%削減にとどまり、「1.5℃目標」に届きません。また、決定プロセスが不透明であるとの指摘も寄せられています。

また、日本を代表する企業252社が加盟し、脱炭素社会の実現を目指す日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は、「もはや気候変動の影響を受けていない産業はない」として、日本政府が現在審議中の2013年比60%減は不十分とし、2035年までに2013年比75%以上削減することを求めています。

年々厳しくなる夏の猛暑や、台風、集中豪雨といった自然災害の激甚化など、私たちの暮らしにも大きな影響を及ぼし始めている温暖化対策について、日本政府がどのような決断を下すのか注目したいところです。

※出典・参考文献

国連 Emissions Gap Report 2024

Global Energy Policy Research COP29の結果と課題

https://www.gepr.org/contents/20241212-02/

日本総研『Viewpoint』COP29 の成果と課題

オルタナ「日本のNDC案は1.5℃目標に整合せず、国内外から批判相次ぐ」

https://www.alterna.co.jp/140941/